源起霞舒,与心同行

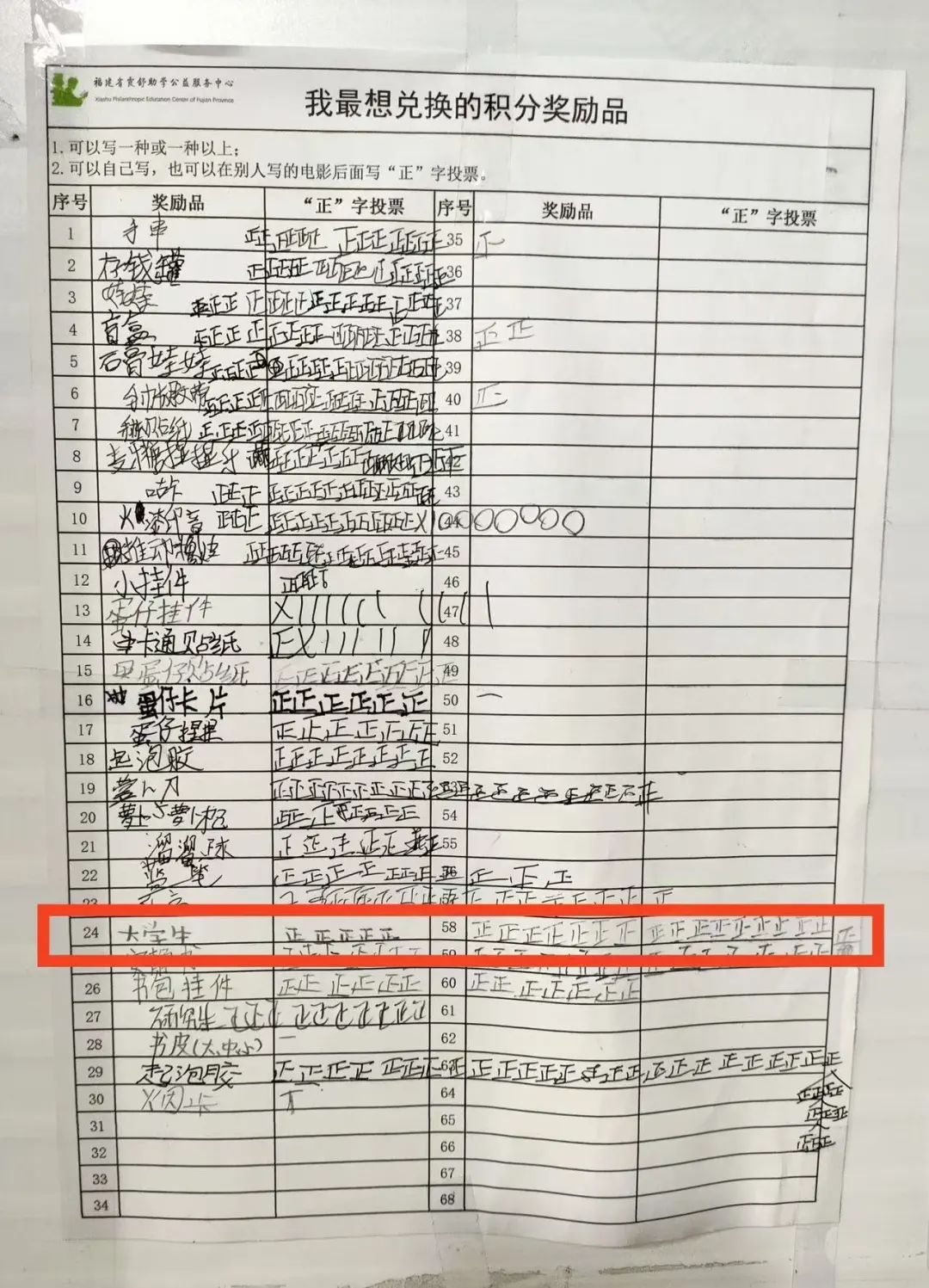

南安市康美小镇的公益图书馆里,贴着这样一张纸“我最想兑换的积分奖励品”其中一格,歪歪扭扭但清晰地写着“大学生”。

自2019年霞舒公益创建以来,人文学院霞舒公益已经连续五年奔赴康美小镇,给这些留守的小朋友们带去他们最想要的积分奖励品——大学生。

人文学院霞舒公益共2名指导老师,13名学生。这是一群充满活力、热心公益、富有社会责任感的大学生,团队曾取得福建省大学生创新大赛“青年红色筑梦之旅”赛道公益组铜奖、第六届“善行八闽——公益慈善项目大赛”三等奖等多项荣誉。他们分别来自人文学院汉语言文学专业、人文学院应用心理学专业和人文学院社会学专业,希望将自己的知识、技能和热情投入到志愿服务中,为乡村公益图书馆的建设和留守儿童问题做出贡献。大三的小A与小B是团队的元老级成员,她们已经为此奋斗近三年;大二的四人是团队的中流砥柱,在活动策划、项目推广、后勤保障等日常工作中携手共进;还有六名新加入霞舒大家庭的朋友们正摩拳擦掌,准备为公益事业奉献自己的力量。

苏文亮老师作为团队的指导老师,生于南安,长于南安,童年时期的苏文亮老师陷于渴望阅读、渴求知识与家庭物质条件较差、家乡图书供给不足的矛盾,不只是苏老师,在当地,还有许多与他处境相同的乡村儿童。于是,在多次调研参观、不断坚定想法后,长大后的他逐渐找到了理想中的公益图书馆运营模式,并在2019年六一儿童节当日正式发起了赤岭公益图书馆筹建倡议——“最好的儿童节礼物,不是糖果、玩偶,而是让乡村的孩子能打开了解世界的一扇窗,用一本书换一道光。”人文学院霞舒公益的故事肇始于此,至今已走过五个年头。

▲“我最想兑换的积分奖励品”

霞舒五载,情暖万家,每年寒暑假,我们人文学院霞舒公益都会前往南安市康美镇两所乡村公益图书馆,开展小品排演、心理团辅、合唱团排练等志愿服务活动。我们在这里学会了倾听、理解,更学会了如何在团体中发挥自身长处,弥补他人不足。我们看到了自己的成长,更明晰了乡村儿童们的发展面貌。实践过程中,我们与充当临时“家长”的成人志愿者沟通交流,探讨如何更好地与这些可爱的乡村儿童相处;与小志愿者们携手合作,策划并开展丰富多彩的益智趣味活动。在图书馆,我们团队承担起文化教育赋能乡村振兴的使命担当,心怀着“用一朵云去推动另一朵云,用一个灵魂去唤醒另一个灵魂”的满腔热情,将丰富的知识与充沛的能量带到需要它们的地方去,而当看到孩子们对书籍、对知识、对外面那个全新的世界求知若渴的模样时,那种触动感则让“互助”的能量喷薄而出。人文学院霞舒公益是一个集体,霞舒成员们和这些活跃在公益图书馆的志愿者们、乡村儿童们更是一个集体——是一个紧密相连、团结温暖的大家庭。

▲霞舒公益大家庭

携手共进,以爱筑梦

在今年夏天,我们如约为小读者们送去了他们“最想要的积分奖励品”——大学生朋友和他们精心策划的活动。

人文学院应用心理学专业的团队成员为小读者们准备了心理团辅。在这个过程中,成长的不只有小读者们,还有团队内的我们。结合当下孩子的实际所需,馆长与我们敲定了团辅的主题,确定团辅分别围绕“生命”和“友谊”展开。我们齐心协力,从PPT 制作到手工、游戏等小活动的设计再到主讲人演练,每一步都精心准备,希望能带着小读者一起奔赴一场生命探索之旅和一次友谊的航行。

在制作“身体书”和黏土版“自己”的过程中,孩子们满怀好奇地探索,生发各种各样的想象。无法避免的是,小读者们有点过于兴奋,互相吵闹着,以至于难以听清我们的声音。如何与小朋友有效沟通?仅大二的团队成员们很是苦恼,而大三的成员小B明显更有经验——“我们蹲下来,平视他们的眼睛。”温柔的小B和其他成员分享着自己的团辅经验,在她的帮助下,情况逐渐好转。为了更好地照顾到每位小读者,我们“眼观八面、耳听八方”,全心全意关注着小读者们的创造,不时上前为小读者们提供帮助,与他们及时进行沟通互动,大家在欢声笑语中将创意书写,将生命描绘。小读者们由此对生命有了更深入的认识,成员们也对心理团辅的实践有了更深的认识,相互之间的心似乎也近了很多。

人文学院汉语言文学专业的成员也发挥专长,结合图书馆的背景改编小品《手机综合症》,并邀请当地的儿童参与排演。从剧本的改编到角色的分配选取都由小C、小 D、小E三人携手完成。排练过程中,项目组成员与小朋友亲切互动,孩子们偶尔会出现台词背不准、记不牢、演不对等问题,小D亲身演示各种夸张的情绪动作为他们提供指导;耐心的小E把控台词、走位的细节;小C则是适时调整大家的排练节奏、PPT 的放映。其他团队成员也对小品的呈现提出自己的建议,大家群策群力,发挥各自所长,互帮互助,如期完成小品排练,呈现了一场精彩绝伦的演出。通过表演这一妙趣横生的形式,我们带领孩子们在角色中体悟自身,反思现代科技对生活的影响,并引导他们形成正确的价值观。同时,小朋友们也在角色扮演中提升了自己的沟通能力,锻炼了自己的领导与合作能力。

▲项目成员与小朋友亲切互动

在小品排练的过程中,亦有许多温暖的故事:

苏明(化名)是参与小品排练的小演员之一。 由于家和图书馆的距离较远,苏明的午餐往往成了问题,他常常在排练结束后只是简单地啃个面包或是饿着肚子继续在图书馆学习。这一情况被细心的小D注意到了。当了解到苏明的情况后,团队立刻决定做点什么。 一天中午,当苏明再次沉浸在书海中时,小C微笑着邀请他:“苏明,今天中午跟我们一起去志愿者宿舍吃饭吧,我们准备了一些家常菜,人多热闹,也好吃些。” 餐桌上,大家分享了各自的学习经历和生活趣事,耐心地询问苏明的学习情况和未来梦想。苏明也打开了话匣子,兴奋地讲述着自己对科学的热爱和对外面世界的向往。一顿饭下来,胃暖,心更暖。从那以后,苏明在我们的盛情邀请下成为了志愿者宿舍的常客。小镇没什么太好的饭馆外卖,几个会厨艺的志愿者轮流着做菜煮饭,其他人打打下手帮帮倒忙,打打闹闹之中午餐也就准备好了——欢声笑语在这里从未停止。还找到了一群志同道合的朋友——一起讨论书籍,一起规划未来,一起参与图书馆的整理和维护工作。这段经历不仅让苏明的假期变得充实而有意义,更在他心中种下了感恩与回馈的种子。

▲排练现场

星星之火 ,终可燎原

人文学院霞舒公益成员小C也来自于泉州的一处小乡村,像是世界上的另一个苏明。年幼的她也曾面临读书无路、求知无门的境遇。发展的春风拂过神州大地,许多乡村早已摘掉了物质贫困的“帽子”,可“文化贫困”仍在乡镇农村广泛存在。当小C了解到南安市康美镇的孩子们还处于这种困境时,一种强烈的责任感油然而生。她毫不犹豫地加入了人文学院霞舒公益,希望能够用自己的力量帮助那些和她有着相似经历的孩子们。

望着图书馆内孩子们的一张张笑脸,小C深刻体会到了知识的力量、陪伴的温暖,同时也更加理解了“家是最小国,国是千万家”的深远意义。这不仅仅是个人的成长故事,它映射出整个社会的进步轨迹,以及国家不断向前发展的步伐。每一次小小的进步,都是对美好生活的不懈追求;每一点微小的变化,都承载着无数人的梦想与希望。人文学院霞舒公益的成员们来自不同的背景,却与小C、与无数为乡村图书馆建设出资出力的爱心人士们有着同一个理想。团队的每一位成员,都希望通过自己的努力,不仅能为像南安市康美镇这样的地区带去宝贵的教育资源,更激发孩子们内心深处对知识的渴望,让他们相信,无论起点如何,只要有梦想,就一定能够找到属于自己的道路。在推动教育公平的伟大征程上,我们矢志不移地秉持着最纯粹的初心,矢志成为留守儿童与乡村孩子心灵与知识之光的传递者。我们深刻意识到,每一分付出,都是在为缩小教育资源的不均、促进教育机会的平等铺设基石。因此,我们将不遗余力地倾注心血,将满载爱与智慧的甘霖洒向那些偏远角落,让知识的光芒照亮每一个渴望学习的心灵,让爱的温暖拥抱每一个需要关怀的灵魂。

我们相信,通过不懈的努力与持续的奉献,我们能够携手搭建起一座座通往梦想的桥梁,让留守儿童与乡村的孩子们能够跨越地域的界限,享受到更加公平、优质的教育资源,从而为他们的人生铺设一条更加宽广、光明的道路。在这场关于希望与未来的旅途中,我们承诺,将继续以满腔的热情与坚定的信念,为教育公平的伟大事业贡献出我们全部的智慧与力量。

▲满怀热情的大学生团队